月刊なごや掲載!”左手のピアニスト” 舘野泉にインタビュー

月刊なごや4月号より

月刊なごや4月号より

2002年に脳溢血で倒れ、右半身不随となった現在も「左手のピアニスト」として

ステージに立ち続けるクラシック界のレジェンド・舘野泉さん(88)。

かつて「舘野泉はフィンランドではピアニストとして評価されているが、日本での人気ぶりはまるでポップスターのようだ」と

言われた往時よりも、さらに深い意味で多くの人の心を熱くさせています。

4月18日(金)には愛知県芸術劇場コンサートホールで愛知室内オーケストラと協奏曲を披露。本番を目前に控えたその胸の内を、生まれ育った東京・自由が丘のご自宅で聞かせてくれました(聞き手/野瀬憲康)。

名古屋で協奏曲は18年ぶり

-4月18日に愛知室内オーケストラと演奏される「左手のためのピアノ協奏曲“アンティポダス”」は、舘野さんのために書かれた作品だそうですね。

舘野 そうですね。これは、なかなか素晴らしい発想で書かれたファンタジーで、コンチェルトと言うよりラプソディーと言うほうがいいかもしれません。

作曲者のエスカンデはブエノスアイレスの出身で、タンゴなどの世界を小さい時から知っているわけです。ブエノスアイレスの混沌とした活力のある世界を。それで、日本の音楽家と結婚して京都に移住したのが40を過ぎてからだったかな。

「アンティポダス」というのは「地球の両極」というような意味があるらしいのですが、エスカンデの生まれ育ったブエノスアイレス、その対極に、彼の日本での活動の縁となっている琵琶湖の畔の小さな村がある、その両極が同じ時間に進行している。その対比がものすごく面白い、感動的な作品です。

第1楽章はブエノスアイレスの昼間の雑踏。第2楽章は琵琶湖の静かな夜。第3楽章はブエノスアイレスの昼間の様子でタンゴのリズムも出てくる。第4楽章は、短い楽章ですけど琵琶湖の夜の静かな風景。最後の第5楽章は、タンゴで静かに終わっていく―というような構成で、もうずいぶん演りました。日本でも世界でも。

-舘野さんのコンチェルトが名古屋で聴けるのは久しぶりなので楽しみです。

舘野 そうですね。沼尻(竜典)さんと名古屋フィルで演って以来だと思います(07年3月29日に愛知県芸術劇場コンサートホール「ミッドランドスクエア誕生記念コンサート」でラヴェル「左手のためのピアノ協奏曲ニ短調」を演奏)。

-初共演となる愛知室内オーケストラにはどのような印象をお持ちですか?

舘野 僕の後を継いで日本シベリウス協会の会長をやっている新田ユリさんが前任指揮者で、先日新田さんに会って「今度演るんだよ」という話をしたんです。それで「今は山下(一史)さんに(指揮者が)代わって体制も充実して、なかなか意欲的ですよ」ということは聞きました。

山下さんとはずいぶん前に千葉(県文化会館)で一緒に演りました(19年3月2日に千葉交響楽団とラヴェル「左手のためのピアノ協奏曲ニ短調」を演奏)。

-名古屋の想い出などは?

舘野 日本の中でも演奏会の機会が多い所ですし、毎年行っていた時期もありますし、60年来のファンの方もいらっしゃるし、いろんな意味で親しい街、活発な街ですよね。

父(舘野弘さん)がピアノを教えていた子どもたちは当時小学校の初年ぐらいの子も多かったのですが、あれから80年近くが過ぎた今でもその方たちからお手紙や贈り物をいただくんです。名古屋にもそういう方がいらっしゃいます。父は子どもが大好きで、教えるというよりはその子たちと一緒に音楽をやっていくんだという気持ちを持っていたから、月日が経ってもその想い出は生きているんでしょうね。

演奏は「今を生きること」が大事

-「右手が思うように動かなくても、好きなことをやめようと思ったことは一度もありません」「好きなことをしている間は、自分がたしかに生きているという実感があります」といった過去のご発言に接すると、改めて「いくつになっても好きなこと、楽しいことを追い求めることは大切なんだ」と思わずにはいられません。

舘野 小さい時から「将来どうなるか?」とか「これをしたらこうなる」とか、考えたことは一切ないんですよ。その時々で「あっ」と思う瞬間があって。それで、自分のやりたいことをやっているのにいつの間にかいろんな世界が広がって、道は思いがけない方向に行ったりして(笑)。だから「新しいことをやろう」とは考えていないんですけど、結果としてそうなっているんですね。

演奏するのも同じことで「これで完成した」という考え方がないんです。「完成」という言葉はなくて、自分の中では1回1回が新鮮で「今を生きている」ということのほうが大事。だから「完成だ。立派にできた」というのではなく、その瞬間を生きる。音楽をする。人とつながる。そのことのほうが大事だと思います。

もちろんテクニックとか、できるだけのことはしますよ。弾きたいことを弾けるように。でも、そのことが目的ではないんです。

-だから舘野さんの音楽は人の心を打つんですね。

舘野 若い時から「音楽が生まれたばかりの新鮮さを持っている」ということはよく言われましたけども、そういうことは自分では意識してやっていることではないですから。

-コロナ禍の折に「音楽は不要不急ではない」と言われましたが、舘野さんの演奏を聴くと「やはり音楽は人間にとって必要なものだ」と思わざるを得ません。

そして、そんな舘野さんの演奏だったからこそ、美智子さまもお言葉を取り戻すことができた(93年)のでしょうね。

舘野 あれは不思議な体験でした。美智子さまは(失声症で)言葉は話されなかったけども、ずっと一緒に対話をしていたような感じなんですよ。その時は、天皇陛下(現上皇陛下)もそうですし、一緒にいらっしゃった紀宮さま(現黒田清子さま)も、みんなでその場で音楽を共有し、音楽の中に生きていた。その雰囲気が忘れられないですね。

それで美智子さまは、言葉は発せられないんだけどもハミングはできたんです。僕がベトナムでコンサートをした時にベートーヴェンの「テンペスト」を弾いていたらホールの天井にコウモリが3羽ほど飛んでいたんですよという話をしたら、美智子さまはお笑いになって「テンペスト」のテーマをハミングなさって…。お言葉がすぐそこまで出ていらっしゃったんですね。

心から湧き上がる音楽を

-先ほど「テクニックは目的ではない」というお言葉がありました。

舘野 テクニックというのは、どうしても最初はそういうところにみんな目が行くんです。バリバリッと弾きたいとか、思うように弾きたいとか。でも「その先に何がある?」ということですよね。やっぱり「その先」に行きたいじゃないですか。人間の深い心というか、いろんな内面の体験、喜びとか悲しみ。それをもっと広く伝えるような、発揮できるような…。

僕の父は、音楽が好きで音楽学校を出たけども演奏活動を続けていける下地をちゃんと勉強できなかった。でも「音楽が好きだ」という想いは、もしかしたら今の世代よりも、ものすごくあったと思う。純粋な音楽の喜び、音楽をすることの尊さを、すごく感じていた世代だと思うんですよね。

親父は若い頃に「子どもができたらみんな音楽家にするんだ。音楽をやって生きていくことほど幸せなことはない」と言っていたそうですが、本当にそうなんですよ。今でも昔の、それこそ70年も前の生徒さんたちが、親父は亡くなったけども僕のところに来て「お父様と一緒に音楽を演って生きた時代が今も自分たちの心に残っている」と言うんですよね。

あと、親父がいつも言っていたのが「音楽家というのは、音楽だけをやっていたんではダメだ。たくさん遊んで(笑)いろんな経験を積んで、人間として豊かになることが大事なんだ」と。

-お父様の追悼でシューベルトのソナタ(21番)を弾いたところ、それまでとはまったく異なる響きだったそうですが、経験を積むことで曲の印象は変わるものなんですね。

舘野 それは変わりますよ。たとえば、僕がバッハの曲を演奏会で初めて弾いたのは67歳の時でした(04年5月に紀尾井ホール開催された最初の左手のためのピアノ・リサイタル)。「シャコンヌ」という、ブラームスが左手のために編曲した曲なんですけど、それまでバッハなんてつまらないと思っていた(笑)。

親父がここ(ご自宅)で1週間に100人ぐらい教えていたんですが、みんなバッハ、ベートーヴェン、モーツァルト、シューベルト。そればっかり(笑)。それで僕も習って豊増昇さんにも習って、勉強しましたけども、どういうわけかそういうものに興味がなかった。たとえば、小学4年生の時に第1回全日本学生コンクールというのが開かれて2等になったのね。その時に弾いたのがドビュッシーの「子供の領分」。

-ええっ?

舘野 その頃ドビュッシーを弾く小学生なんていなかったですよ(笑)。そもそもドビュッシーなんて弾かれてもいない。でも、自分にはドビュッシーの音楽がすごくしっくりきた。「ああ好きだな」と。それで、中学の頃にドビュッシーの「版画」という曲に惹かれ、高校生ぐらいになるとラヴェルなんかも弾き始め、どちらかと言うとフランスの近現代音楽、バルトークとかね、日本のものだと間宮芳生さんの作品とか、そういうものに興味があったんです。

だからバッハ、ベートーヴェン、モーツァルト、シューベルトというのは自分には縁がないというか、遠い世界だと思っていた。素晴らしいことは分かっているんです。分かっているんだけど、自分が弾くとつまらない音楽になってしまう。たとえば、僕が藝大を卒業した頃によく頼まれたのがベートーヴェンのコンチェルトの5番「エンペラー」。50回以上弾きましたけど一度も上手く弾けたことがない。弾きますよ。でも本当にいいものが出てこない。

ショパンも、ソナタの3番とかバラードの4番とか幻想ポロネーズとか、そういう作品は若い時から好きでしたから、ちゃんと自分のものとして演れる。でもほかの曲はダメなの。

ベートーヴェンも、熱情、悲愴、月光、ヴァルトシュタイン・ソナタなんかは、素晴らしい作品だということは頭では分かっていても、自分で弾くのはまた別の問題。音楽が生きてこないんです。でも、ディアベリ変奏曲って知っていますか、1時間ぐらいある最後の作品、120番だったかな。それはね、若い時から大好きで自分の音楽になっている。

シューベルトのソナタも同じことで、技術的にはそんなに難しくないんです。でも自分の中から出てくる音楽が弾けていない感じがあった。父は僕がちょうど50の時に亡くなったんだけどね、その頃からだんだんと音楽が出てくるようになりました。

-そういう意味で「完成」という言葉はないんだ、と。

舘野 ないですね。「アンティポダス」も、日本とフィンランド、ドイツなどで30回ぐらい演奏を重ねてきましたが、それでも一回一回が新鮮です。

-ますます4月18日が楽しみになりました。今日はありがとうございました(東京・自由が丘のご自宅にて)。

第86回定期演奏会(公演詳細はこちらから)

4月18日(金)18:45開演

会場:愛知県芸術劇場コンサートホール

指揮:山下一史 ピアノ:舘野泉

ベートーヴェン:交響曲第1番 ハ長調

エスカンデ:左手のための協奏曲”アンティポダス”

ベートーヴェン:交響曲7番 イ長調

@Akira Muto

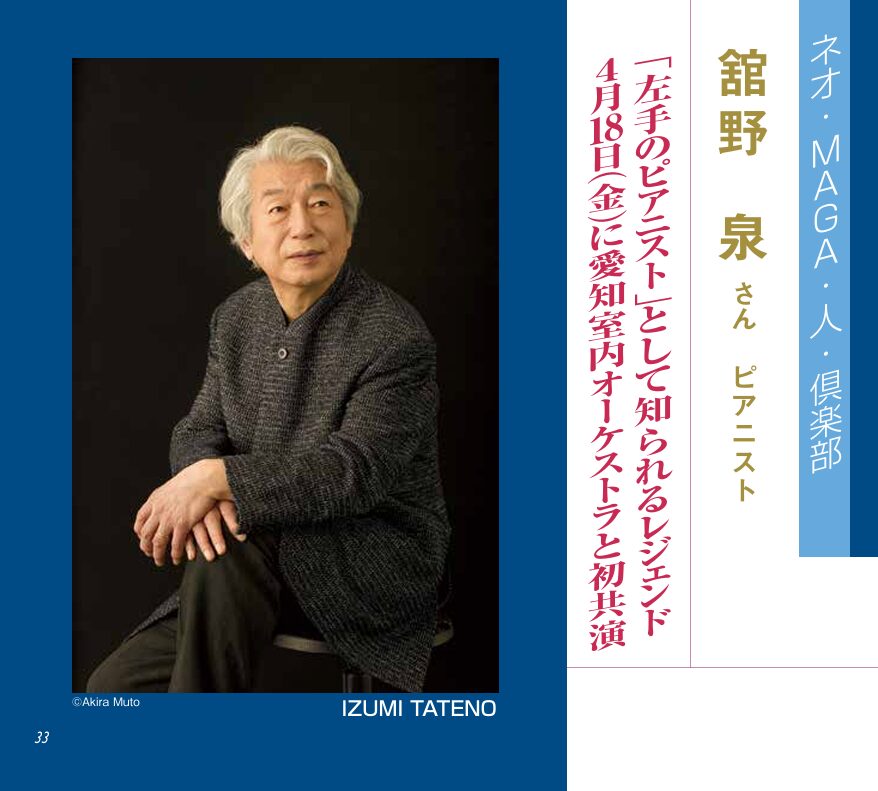

ピアニスト舘野泉(たてのいずみ)さん

クラシック界のレジェンド。1936年11月生まれ88歳。領域に捉われず分野にこだわらず、つねに新鮮な視点で演奏芸術の可能性を広げ、日本とフィンランドを拠点に不動の地位を築いた。

2002年に脳溢血で倒れ右半身不随となるも、しなやかにその運命を受け止め「左手のピアニスト」として活動を再開。尽きることのない情熱を一層音楽の探求に傾け、独自のジャンルを切り拓いた。

“舘野の左手”のために捧げられた作品は10ヵ国の作曲家により130曲を超える。2025年に開催される数え年90歳を祝う卒寿記念演奏会の詳細は下記HPで。

公式HP https://www.izumi-tateno.com/